Tzvetan todorov: trajetória intelectual do estruturalismo ao humanismo

Tzvetan Todorov uniu o estruturalismo ao humanismo e transformou a crítica literária em um espaço de reflexão ética e social.

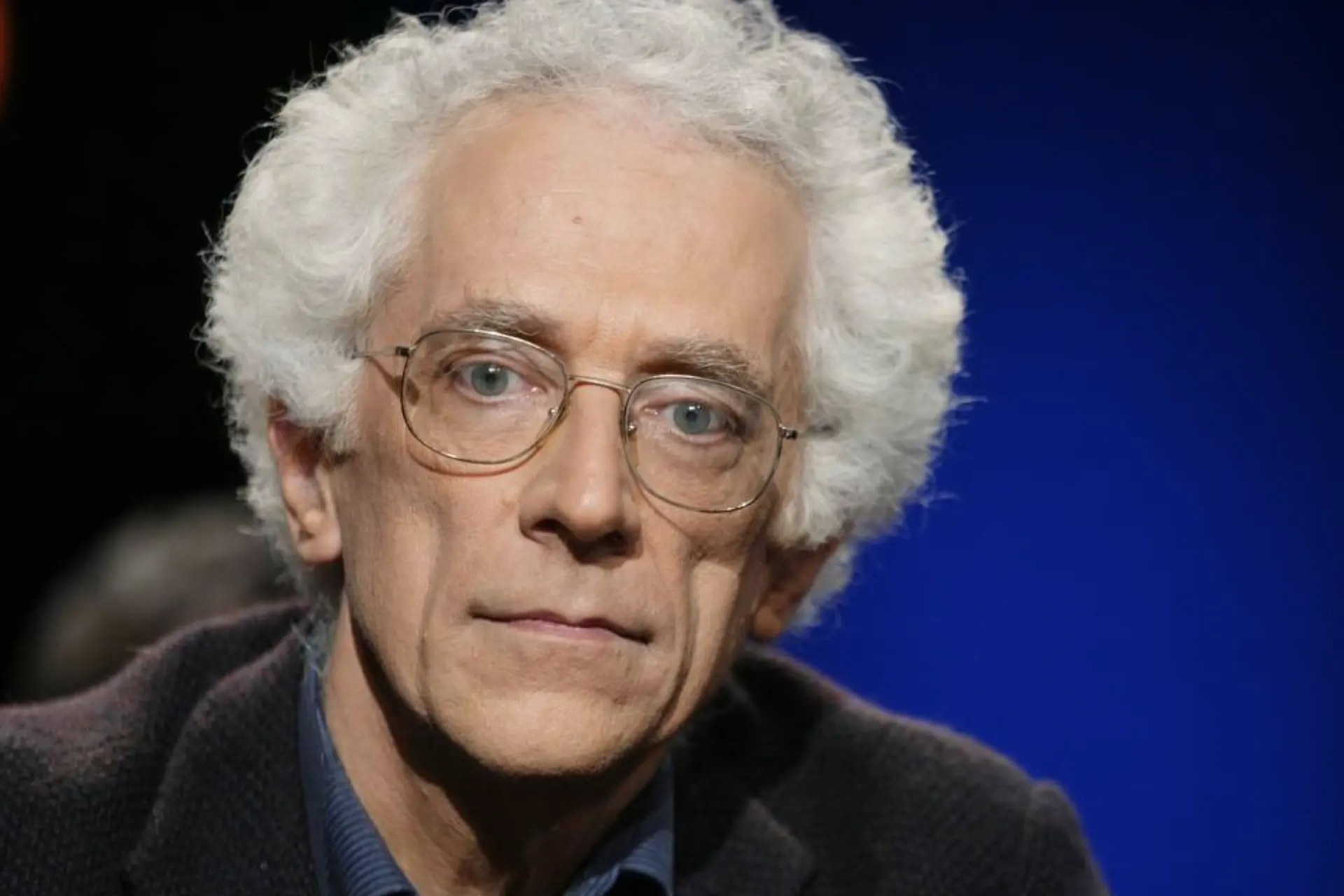

Tzvetan Todorov, nascido em Sófia, Bulgária, em 1939, e falecido em 7 de fevereiro de 2017, em Paris, França, destacou-se como linguista, crítico literário e historiador do pensamento. Sua mudança para Paris, inicialmente para um período de estudos, tornou-se permanente a partir de 1963, marcando também uma transição em sua trajetória intelectual.

Todorov se tornou um dos principais especialistas no formalismo russo, uma teoria literária do século XX. Ele editou e publicou uma coletânea de textos em francês sobre o tema. A escola formalista, liderada por Roman Jakobson, revolucionou a crítica literária, impulsionou a linguística estrutural e continua a influenciar o pensamento científico. Inspirado pelo romantismo alemão do século XIX, que transformou a maneira de pensar a arte, o formalismo e o estruturalismo surgiram como um estudo da arte como forma e estrutura.

Na década de 1960, com o apoio de Roland Barthes, Todorov se estabeleceu como um dos maiores expoentes do estruturalismo. No entanto, gradualmente, ele começou a questionar a “função poética” defendida por Jakobson, que propunha que a linguagem na poesia é um fim em si mesma, um repositório da verdade absoluta, e não um elemento historicamente determinado.

Entre 1972 e 1979, Todorov passou por uma transformação que o conduziu a uma nova abordagem da linguagem, vista como um caminho aberto ao mundo, onde o significado ganhou importância sobre a forma. Ele descreveu essa mutação como progressiva, não como uma reversão completa, passando a abordar temas de ética e política sob uma perspectiva histórica e antropológica.

Todorov acreditava que existiam duas abordagens distintas em relação ao discurso. Uma delas, mais restrita, enxergava apenas o discurso em si, sem conexão com o mundo exterior. A outra, mais abrangente, reconhecia a influência significativa do mundo no discurso, permitindo que o autor, com suas intenções e pensamento, se expressasse por meio dele, mesmo com as restrições impostas pela linguagem.

Essa segunda via foi a escolhida por Tzvetan Todorov a partir dos anos 1970. Ele enfatizou a importância de reconhecer as limitações impostas pela linguagem e pela forma da arte, sem, contudo, suprimir a liberdade individual e o interesse pelo indivíduo. A obra, para ele, sempre transcende suas próprias estruturas.

Um encontro marcante com o filósofo político Isaiah Berlin, em Oxford, em 1972, onde Berlin compartilhou histórias sobre os poetas russos Anna Akhmatova e Boris Pasternak, despertou em Todorov a necessidade de considerar questões sociais e políticas, algo que ele havia evitado desde que deixou a Bulgária. Dez anos depois, um encontro com o crítico literário Paul Bénichou o inspirou a interrogar autores do passado como contemporâneos, partindo de uma base de humanidade comum.

Todorov destacou a importância de se abrir ao novo e ao imprevisto, permitindo que os outros quebrem nossos esquemas de interpretação do mundo, forçando-nos a construir novas perspectivas.

A partir de “Crítica da Crítica” (1984), Todorov defendeu que a literatura não é apenas estrutura, mas também ideias e história, e que a verdade e a moral lhe são inerentes. Essa mudança o transformou em um defensor do humanismo contemporâneo, expresso em obras como “Nós e os Outros” (1989), “A Vida em Comum” (1995) e “O Jardim Imperfeito” (1998).

O humanismo de Todorov reconhece a importância da dimensão social do ser humano, defendendo a preservação de valores comuns sem a necessidade de uma validação divina. Ele propõe uma visão renovada da perfectibilidade humana, sem otimismo ingênuo ou pessimismo radical. O humanismo, para ele, é uma forma de compreender os seres humanos para julgar com mais precisão os assuntos humanos.

Todorov afirmava que o conhecimento e o trabalho intelectual permitem compreender o mundo melhor, mas não garantem o comportamento diante de situações extremas. A vida do espírito, para ele, torna o mundo melhor, mas não necessariamente o indivíduo que participa dela. Ele acreditava que a defesa da universalidade é essencial para respeitar as diferenças, evitando que particularismos se tornem destrutivos.